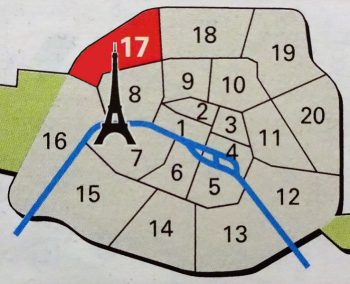

パリは狭いようで、実際にはなかなか広い。端から端まで歩いてみると、有名な観光スポットがなく、ガイドブックに載っていないパリがたくさんある。この17区は、全20区の中で一番、何もない区。何もないと言っても、もちろん人は住んでいて、街並みは間違いなくパリなのだけど、いつも観光客にあふれている場所とはここもまたぜんぜん違う。

8区、16区との境にある凱旋門からスタートし、北東に伸びるワグラム通りを歩く。ここで見たかったのは「サル・ワグラム」。『ラスト・タンゴ・イン・パリ』で、マーロン・ブランドとマリア・シュナイダーがタンゴを踊った場所だそうなのだけど、まあこうやって見てもぜんぜん分からない。今はコンサートやファッションショーなどに使われているそう。

西側のマク・マホン通りに移ってまた凱旋門近くへ戻ると、ここにあるのは映画館「マク・マホン」。1度だけ入ったことがあるのだけど、スクリーンの前にちょっとした舞台があって、変わったつくりだなと思っていたら、伴奏つき無声映画の上映があるんだそう。映画にしろバレエにしろ、生演奏で楽しめるっていうのは素敵。ここもかなり年季の入った映画館らしく、かつてゴダールも熱心に通っていたとか。

凱旋門といえば、ガイドブックなんかに載っている写真は必ずシャンゼリゼ通り側から撮っているけれど、実は裏に回っても同じ景色がある。ただ、雰囲気はぜんぜん違い、こちらはただの大通り。やっぱりシャンゼリゼに比べると、華やかさに欠ける。

17区は地図で見ても分かる通り、パリの外側に面している区なので、一番端まで来るとなかなか興味深い景色が見られる。パリ市内は厳しい景観条例の下、オスマン建築の建物が立ち並ぶ気品ある街並みが保たれているけれど、そこから一歩出た郊外は一転、高層ビルがどんどん建設されて、どこの大都市とも似たようなモダンな雰囲気。こうやって見ると、100年以上も変わらない景色を持つパリは本当に特別なんだということがよく分かる。

もちろん郊外には出ずに、ここから北東へ向かって歩く。17区は、全体的には落ち着いた高級住宅街という印象で、観光客に煩わされずにパリらしい暮らしが満喫できそうな雰囲気がある。奥深くまで入っていくと、パリらしからぬ派手な色の建物も。

鉄道が通っている場所までやって来た。こうやって広い場所から電車を眺めるのは、鉄道好きじゃなくても楽しい。ただ、線路なんかを見ていると、日本とは違ってやっぱりだいぶ汚いのが残念なところ。

そしてこの辺まで来て、なんと雨。家を出たときはけっこういい天気だったのに、パリの青空は長続きしない。まあそれでも、せっかく来たんだし行けるところまで行ってみよう。18区に近づくにつれて、モンマルトルのサクレ・クール寺院がちらちらと現れだす。

徐々に南に下り、8区、9区、18区との境にあるクリシー広場に到着。特に何があるっていうわけでもないのだけど、割と大きな広場で人も多い。活気がある場所はやっぱり楽しい。

ここからすぐ近くにあるのが、映画館「シネマ・デ・シネアスト」。あまり目立たない外観で、探すのに苦労した。19世紀にはキャバレーだったそうで、シネフィルの好奇心を刺激する名前は女優ファニー・アルダンによるものだそう。この人は今でもテレビに出ていたりするけれど、私が好きな60年代に活躍した俳優の中で唯一、見た目があまり変わっていないかも。

ちなみに、通りを挟んだこの映画館のすぐ正面には大手シネコンがあり、こっちの方はすぐに分かった。

ここからまた住宅街の中を探検してみよう。日曜でほとんどのお店が閉まっていたとはいえ、楽しそうなショップというのは、別に観光客がいなくてもどこにでもある。地元の人が普通にショッピングしてそうなところほど、いいものがありそうな気がするし。

ただ、あまりにも目印になるようなスポットがないので、歩いている人を観察。小さな子供を連れたお母さん、花束を持った素敵なお父さん、犬を連れたマダムなど、普通に生活している人に注目してみるのも、なかなか面白い。

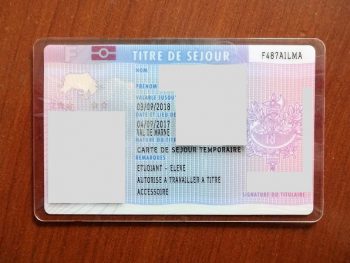

17区は広くて、とりとめがなくて、1回行っただけでは何があるのかあまりつかめない感じ。観光客どころかアジア人さえあまりおらず、本当にパリジャン、パリジェンヌしか住んでいないような、そんな印象のエリア。ただ、学生用アパートの募集がけっこう多いのもこの区で、同じ学校に通っていて17区に住んでいる子もいる。私の行動エリアからはちょっと遠いので、個人的には不便そうだなと思っているのだけど、また歩いてみてここに隠れている秘密を探ってみたい、そんな風に感じさせるまだまだ謎の残る地区といったところかな。