つい1週間ほど前まで連日35度以上の猛暑が続いていたパリは、ある日を境に急に涼しくなり、今は25度前後に落ち着いている。朝方は涼しくて、布団をかけないと風邪を引きそうなぐらい。感覚的にはすでに秋。今年はずっと気温が高くだいぶ夏を満喫できたけれど、せめて8月いっぱいは30度の暑さが残ってくれないかな。それにしてもこちらでは日傘が使えないせいもあって、腕も脚もそれぞれ3段階ぐらいの日焼けカラーになってしまった。真夏でも青白く、たまに会う両親にいつも気味悪がられていた会社員時代と比べると健康的だけど、アラフォー日本女性としてはあり得ない大失敗。

さて、3月にやっと受け取ったばかりなのに、もう来てしまった。滞在許可証の更新時期。今持っているものは9月3日までだから、まもなく期限が切れる。ただ、もう手は打ってある。

今住んでいる郊外の役所でもやっとネットで予約ができるようになったので、朝早くから何時間も待たずに済むようにはなったものの、甘かった。パリだとこの予約日に更新に必要な書類を提出するのだけど、郊外はひと手間多い。予約日=必要書類の提出日を予約するための日なのだ。最初これを分かっていなくて、書類を確実にそろえるために、予約日(書類提出日と勘違いしていた日)は許可証の期限切れギリギリの8月でいいやと思っていた。途中で気づき、あわてて予約の手配をしたものの、すでにその予約日が7月の終わり。先月の夏期講習は休みたくなかったので終わってからにしたのだけど、6月ならいつでも行けたのに!これではまた書類の提出日がいつになるか分からない。去年はいろいろあって8月に役所に行き、書類提出日は今年の1月だったから、今回は7月に行って今年中に提出できるかどうか。期限切れの4、5カ月前には予約しろと書いてある意味がよく分かった。

というわけで7月の終わり、そんなに久々という気もしない役所へ、もう何度も通った道を歩いて行った。さすがに予約なしの人用の列は短くなったみたいだけど、相変わらず中は人混みで、呼ばれたのは予約時間からぴったり1時間後の11時40分。この日のためにもいくつか書類が必要と書かれてあったものの実際にはいらず、書類提出日の予約を取ってもらって3分で終了。今年中だったらいいなあと淡い期待を抱いていたけれど、なんと8月31日!早い!ということは、この日に滞在許可証の代わりとなるレセピセももらえるのだ。よかった、このレセピセのためだけにまた行かなければいけないことも覚悟していたから、これなら上出来。

思いのほか早い時期の予約になって書類集めに奔走しなければいけなくなったものの、順調にいってひと安心。ところが、またもや問題が発生した。というより、どちらかというとポジティブで、実は8月に入ってすぐにパリに新しい部屋が見つかったのだ。これについてはまた詳しく書く予定なのだけど、ということはパリで滞在許可証の更新手続きをしなくてはいけない。

そもそも、パリに引っ越したいと思っていたのは、この滞在許可証の更新が大きな理由だった。私が持っているのは学生用の許可証なのだけど、一般に1週間の登録授業時間数は、パリの場合最低15時間、郊外は18~20時間が必要と言われている。1年目のパリカト(パリ・カトリック学院)では週18時間取っていたけれど、この1年は少人数制の学校に週15時間しか通っていない。滞在許可証更新の際には過去1年分の成績表と出席証明書、次の学校の登録証を提出する必要があり、どれだけ勉強したかとどれだけ勉強するかの両方をチェックされる。少人数制の学校の登録はとりあえず最初は20時間にしておいたから、去年の更新の際に出した登録証には問題なかった。でも、実際に通ったのは登録証とは異なる15時間なので、これがどう評価されるか。ただ、修了証には15時間とは記載されておらず、通った期間の合計時間だけが書かれているのだけど。

さらには、次の学校の登録証も不安。今のところ、パリ・ナンテール大学とソルボンヌ・ヌーヴェル大学の語学学校が候補になっていて、週20時間のパリ・ナンテールからはすでに入学許可が出ているものの、まだ登録証をもらっていない。本当は7月に手続き期間があり、そこで学費を払っていればもらえていたのだけど、9月にテストがあるソルボンヌ・ヌーヴェルが合格ならそちらに通いたいので、パリ・ナンテールに確認した上で、ソルボンヌ・ヌーヴェルがだめだったらナンテールの入学手続きをすることにしたのだ。ソルボンヌ・ヌーヴェルの仮登録証はあるのだけど、16時間+自習4時間で合計週20時間となっている。歴史のある大学だとはいえ、この時間数で通るのかどうか・・・。

この悩ましい問題を解決するには、パリに引っ越してパリで滞在許可証の更新手続きをすれば大丈夫と思っていたのだけど、結局いいタイミングで部屋が見つからず、むしろやっかいなときに決まってしまった。早速、パリで手続きできないか試してみる。

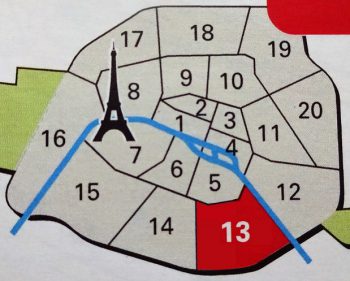

まずは、パリ全土の滞在許可証更新手続きを受け付けている警察署のホームページを探し、予約にトライ。ところが、何度やっても受け付けできませんとの画面が出るのみ。どうやらもう残り1カ月を切っているので、ネットではできないよう。画面には電話番号が出ているけれど、電話ではらちがあかないのがフランスの常識。そこで、直接警察署に行ってみることに。

観光客の多いノートル・ダム大聖堂近くのシテ島に立つ4区の警察署。中には荷物検査のみですんなり入れたものの、5人ほどが並ぶ受け付けで聞いてみると1枚の紙を渡され「じゃあここに電話してね」。これってネットに出ていた番号と同じ・・・。仕方がないので翌日、早速かけてみたけれど、思った通り一向につながらない。何度かけても同じなのでまたしても警察署に行き、前日とは別の人に「ネットも電話もどっちもダメ!」と訴えたところ、じゃあここに行ってみてとまた紙を渡された。見るとそこは14区の警察署で、学生用の窓口があるらしい。どうもこの4区では、奥に入れるのは予約者のみになっていて、何度行っても手続きなどはしてくれないよう。要領は悪くても、郊外の役所は行けば一応対応してくれるから、そこはだいぶ違う。都会は冷たい。

めぐりめぐって14区の大学都市シテ・ユニヴェルシテールへ。ここは今住んでいるところからも近く、なじみのある場所。それこそ大学のような広い敷地内に勝手に入ることができ、少し進むとあった、警察署。この日はもう閉まっていたのだけど、ドアの前に貼り紙が。「予約がある者以外受け付けません」。しかも、列を整理するためのロープもあるし、結局ここに入るためにも予約するか、朝早く行って並ばなければいけないのか。でもよく見ると、対象は1回目の滞在許可証更新のみって書いてあるし、そこまでして入っても受け付けてもらえないかもしれない。

なんかもう、いろいろ考えると面倒になって、結局いったん郊外で申請し、無事に更新できた時点で住所変更の手続きをすることにした。どちらにしろ時間と手間がかかるのは同じだし、パリで今予約できたとしても書類を提出できるのは1月ごろ。パリ在住者のブログなどによるとレセピセはもらえなさそうだから、4カ月も公式な滞在許可書類がないまま過ごすことになる。実際には特に支障はないとはいえ、さすがにちょっと落ち着かない。郊外で更新が許可されるかどうかは不安だけど、万が一却下されるとしても今年いっぱいはいられるだろうし、まあダメだったらそのとき考えよう。そんなわけで今は、31日の予約日と引っ越しに向けて諸々準備中。

2回目の滞在許可証更新②はこちら。

記事のタイトルまたは日付をクリックすると、コメントしていただけます。