2016年9月から始めたこのシリーズもいよいよ最終回。20区歩きを締めくくるのはやっぱり20区。この区の観光的なみどころはガイドブックにも載っているペール・ラシェーズ墓地だけど、1区に比べるとかなり広大だから、ほかにもいろんなものがあるはず。ここにはどんなパリが待っているのか、最後の散策に出かけよう。

北西にあるベルヴィル駅をスタートし、東へ向かってベルヴィル通りを歩いてみる。前方右側に続くのは、アルファベットではなく見慣れた漢字の看板。パリの中華街といえば13区が有名だしもっと大きいと思うけれど、あちこちにこういう中国人エリアがあって、中国人の存在感の大きさを感じる。

途中で右に折れ、少し南へ下ったところにあるベルヴィル公園へ。観光客が少ない20区らしく、近所に住んでいると思われる人たちがのんびりしていて、穏やかな雰囲気。

ベルヴィルというのはフランス語で「美しい街」という意味。この公園は、高台からまさにその美しいパリを見渡せるようになっている。実はこの辺りはパリで一番高い場所らしく、本当に街が一望の下。そういえばフランスに来てまだ3カ月ぐらいのころ、当時通っていたパリカト(パリ・カトリック学院)の生徒に誘われてここに来たことがあった。あのときはまだどこに何区があるかも分かっておらず、自分がどこにいるのかまったく把握できていなかったけれど、この眺めは確かに見覚えがある。あれは冬だったなあ。

景色を楽しんだら、たくさんの人でにぎわう気持ちのよさそうなオープンカフェや、遊び心のあるパリらしからぬ建物の前を通り過ぎ、上品な細い石畳の道を抜けてさらに南へ進む。

突然、目の前に現れた背の高い建物はノートルダム・ドゥ・ラ・クロワ教会。映画にもよく出てくるそうだけど、残念ながら記憶にはない。青空に向かってすっと伸びるスマートな佇まいと正面の長い階段が印象的。

そして、隣の11区を歩いたときに入り口まで来たメニルモンタン通りに到着。20区に住んでいる日本人はたぶん少ないと思うけれど、この辺りのエリアはパリっ子たちの間では人気だそうで、フランスに来る前に見た映画にもまさに『メニルモンタン』というタイトルのものがあった。これはすごくよかったということは覚えているのだけど、あのころはメニルモンタンがパリの一地区であるとは知らず、もちろんパリの人にとっての位置づけも知らなかったから、本当の意味では理解できていなかった。もう一回見なければ。

奥へ入っていくほど、典型的なイメージとは違った、生活感漂うパリの姿が見えてくる。このとき初めて、パリに一軒家があるのを発見。アパートしかないと思っていたけれど、あるところにはあるのだ。でも、パリで一軒家に住んでいる人なんて、きっとすごく珍しい。

もっと南に下りていくと、小さな坂道が。ガニエ・ギという名前のこの通りは、パリで一番、勾配が急なんだそう。といっても大して急ではないのだけど、確かにパリはずっと平坦な道が続いているから、こういう眺めは珍しい。

坂を上った向こう側の景色。四角い建物が並ぶ通りは確かにパリだ。

ここからすぐ近くにあるペール・ラシェーズ墓地へ行ってみよう。このちょっとした通りにもファンタジックな雰囲気が感じられ、足取りが軽くなる。

パリに大きな墓地はいくつかあって主なところは全部見たけれど、ここが一番いい。写真だとどこも同じように見えるのだけど、このペール・ラシェーズは傾斜があって上り下りするのも楽しいし、整備されすぎておらず、写真や映画で知っている古いパリの味わいがある。墓地といっても、少なくとも昼間はおどろおどろしい感じはぜんぜんなく、その辺でピクニックでもしている人がいそうな明るく静かで心地よい場所。散歩するために墓地を訪れる人もいるそうだから、日本とはだいぶイメージが違う。ちなみに、ここに眠っている最も有名であろうフランス人は、まさにベルヴィルで生まれたというエディット・ピアフ。

墓地を出たら南東方向へぶらぶら。トラムがあったり、レンガ色の建物があったり、公園沿いの細い道があったりする、いい意味で飾らない街並みを楽しみながら、20区の奥深くへ入っていく。知らない場所を歩くのは興味深いし、こんなパリもあるんだなと、今さらながら不思議な気持ち。そういえば、男の子が風船と一緒にパリの街を歩き回る『赤い風船』という愛らしい映画もこの20区が舞台になっているとのこと。風船の鮮やかな赤との対比が印象的な煤けたような街は、その素朴な雰囲気を今も保っている。

目的もなく進んでいくと、最後にかわいらしいエリアに出た。青と白の色使いが個人的に好み。明るい建物がつくるこの雰囲気は18区のモンマルトルに似ている。こういう通りに思いがけず出会うからヨーロッパっていいのだ。

迷い込みたくなる細い道もあちこちにあって楽しい。でも、どうやら行き止まりになっているようだった。残念。

観光スポットや観光客が少ない区というのは他にもあるけれど、その中でも20区はなかなか面白いエリアだった。どこに続いているのか分からない秘密めいた道が突然現れ、それらをたどって行くとイメージ通りのパリがあったり、意外なパリにたどり着いたりする。そしてやっぱり、ここで生活する庶民の日常がのぞけるところがいい。フランス人に人気のエリアというだけあって、活気に満ちた明るい雰囲気が感じられる一方で、昔から変わっていないであろう落ち着きや風情もあり、パリ暮らしが満喫できそうな印象。

さて、これで20区すべてを歩いたことになる。実際に歩き終わったのは1年半ぐらい前のことなので、書くのが追いついていなかったのだけど、20というのは少ないようでなかなか多い。始めたころは、まさかこんなに長くかかるとは思っていなかった。まず下調べが大変だし、情報を確認しながら記述するのも面倒だし、仕事じゃないのになんでこんなに神経を使っているんだろうと、残りの区を数えながらため息をついたことも何度もあった。

それでも、もちろん歩くこと自体は楽しかった。思っていたよりはるかに区ごとのカラーが違うし、建物も景色も雰囲気も様々で、やっぱり今までは観光地のパリやメディアが発信するパリしか知らなかったことを実感。それに、私自身が強いイメージとして持っていた60年代の映画の中のパリともぜんぜん違った。印象深かった映画を今、見直してみると、画面の中にある街並みはやっぱり別の時代のものだなと感じる。

ただ、街全体の印象という意味では変わらない。だからこそここに住んでいるのが楽しいし、パリのいろいろな表情を知ったことで、それらの映画をまた違った視点で見られる気がする。やっぱりここは、私の好きなものが詰まった街だった。

とはいえ、ここに書けたのはそれぞれの区のほんの一部。後から気づいた場所や、まだ回れていないところもたくさんある。これからも発見は続けていくとして、とにかくこの20区歩きを終わらせないことには日本に帰ることも、ブログをやめることもできないから、ずっと気になっていた。結局2年半以上かかってしまったけれど、なんとか無事に終わってひと安心。

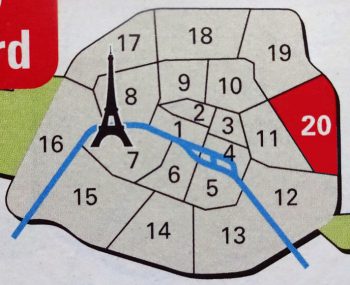

その他の区はこちら。

1区、2区、3区、4区、5区、6区、7区、8区、9区、10区、11区、12区、13区、14区、15区、16区、17区、18区、19区