冬のパリは相変わらず曇り空ばかり。朝8時でもまだ薄暗く気分も沈むのだけど、今年はこの中央暖房のアパートで快適に過ごせている。うわさに聞いていたように、真冬でもTシャツ1枚でいいほど暑くはないものの、ダウンを羽織っていても手足が凍えていた去年までの個別暖房の部屋とは比べものにならない。元々、風邪はあまり引かない方だけど、この冬は兆候さえまったくなし。寝るときも出かけるときも切る必要がなく、いつでも暖かいというのは寒がりには本当にありがたい。日本にもこの暖房システムがあればいいのに。

さて、後期の授業が始まって2週間。いろいろなことが重なってスタートダッシュに失敗し、1週目はかなり大変だった。前期の途中からすでにいやだいやだと思っていたソルボンヌ・ヌーヴェル(パリ第3)大学の語学コースは、再開してからもやっぱり面白くない。休みの間、このまま通い続けるか、それとも別の学校にするか、あるいは学校に行くこと自体をやめるか、ものすごく悩んだ。というのも、本当なら去年中に行われるはずだった後期の授業料の支払いが、学生デモの影響で年明けにずれ込んだため、迷う時間ができてしまったのだ。ただ、これは単に学校をどうするかというだけの問題ではなく、今後の道を決めることでもある。

今は学生ビザだから、どの学校に通うか、どれだけの授業時間数であるかは滞在許可証の更新に大きく関わってくる。でも、そもそももうこれ以上、学生として勉強を続けるのは無理だし、滞在を延長するかどうかも含めて今後の仕事や生活、やりたいこと、やらなければいけないことなどいろんな側面と可能性を考慮しなければならず、転校することであきらめなければいけないことも出てくるから、とても1カ月足らずの短い期間では決められなかった。毎日毎日、同じところをぐるぐる回った挙句、いろんな意味で可能性を残しておける一番無難な道を選択。それがつまり、ソルボンヌ・ヌーヴェルに通い続けることだった。

今さらだけど、私が在籍しているDULFというのは、フランス語の資格を取るためのコースだったらしい。資格というのは、このブログでも何度か書いているDELFというフランス語の世界共通試験。そもそも、大学付属の語学学校に長期で留学するような生徒は、これからフランスの大学や大学院に入ろうとしている20代の若者がほとんどで、彼らにとってDELFの取得は必須となる。フランスの大学に入学するためにはDELFのレベルB2以上が条件になるからで、実際に私のクラスでも今まさにB2の受験申し込みをしている人が大半。

しかも、このソルボンヌ・ヌーヴェル大学はDELFの会場になっていて、なんと今、授業を担当している先生たちが審査官も務めている。それでも前期はまあ普通の語学学校の内容だったのだけど、今期は6人に増えた先生たちがみんなそれぞれのやり方でDELFに向けた授業をするので、もはや「フランス語の授業」というより、明らかに「DELF B2対策講座」。

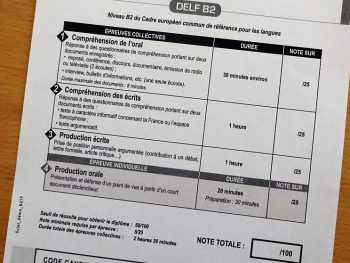

前にも書いたと思うけれど、あらためて試験の内容について詳しく聞いたので、せっかくだからメモしておこう。DELF B2は「聞き取り」「読解」「作文」「口頭表現」の4項目で構成され、配点は各項目25点の合計100点。半分の50点以上で合格だけど、どれか1項目でも4点以下ならその時点で不合格になる。

このうち、一般的に一番やっかいとされるのが口頭表現。課題文章を選び、テーマについて要約した後、面接官からの質問に答えるのだけど、その場でなんとなく始めるのではなく、まず一人で準備する時間が30分、その後、面接官と対峙しての要約が10分(この間、ずっと一人でしゃべり続けなければいけない)、そして質疑応答が10分程度(ほぼ必ず答えに詰まるような質問をされるらしい)という構成。

前半10分の一人語りは好きにしゃべっていいわけじゃなく、フランスには独特の論の立て方というものがあって、それに沿って話を展開しなければならない。そのために30分の準備時間があり、この辺りがやっかいと言われる要因。しかも、普段の会話のような言葉遣いはNGだし、文法が間違っていれば減点対象。だから、もちろん話好きな人の方が有利な部分はあるとはいえ、合っているかどうかなんて気にせずとにかくしゃべりまくる中米・南米人のようなやり方は通用しないし、逆にここで文法的に正しくしっかりしゃべれたとしても、日常会話がスラスラできることにはまったくならない。そして、これが一つ上のDALF C1になると、準備時間が1時間と酔狂度合いがさらにアップする(しかも辞書の持ち込みOK!もはや語学力のテストじゃない)。

DELF・DALFは取れれば一生有効だし、フランス語の資格として世界中どこでも通用するのだけど、内容はなかなか特殊で、作文も含めフランス式の考え方や論の展開方法を理解できているかどうかが重視されるテストでもある。こういう、語学力と直接関係のないテクニックを覚えなければいけないのが、特にこのテストへの受験意欲を起こさせない点であり、そういう意味では去年受けたTCFというマークシート式のテストの方が純粋にフランス語の実力を測るには適しているんじゃないかと思うけれど、TCFは有効期間が2年というのがネック。

確かにクラスでもDELF B2を受ける人がほとんどだし、実際に審査官を務める先生たちの授業だけあって内容は具体的で実践的なのだけど、私みたいにこれを目指していない人にはまったく必要ないし、退屈で……。今年最初の大きな決断としてこの学校を選んだのに、1週目からすでに後悔。案の定、同じクラスに日本人もいないし。新学期当初、廊下に全クラスの名簿が貼りだされていたから確認してみたのだけど、150人ほどの生徒のうち、日本人は私を含めてたったの5人!逆に多いのは中国人と韓国人で、どのクラスにもそれぞれ3人以上はいるようだった。これじゃあ校内でも日本人の姿を見かけないわけだ。ただ、その数少ない日本人の中にこのブログを読んでくれている人がいるらしく、ちょっと心強い。

今もまったく興味のないDELFだけど、毎日授業に出ているだけで自然に対策できるのなら、受けておこうかなという気になってくる。今が人生で一番フランス語のレベルが高いときかもしれないし、何よりソルボンヌ・ヌーヴェルの学生だと受験料が安くなるのだ。パリでDELF B2を受けると3万円ぐらいするから、半額以下で受けられるのは大きなポイント。

でも、ここでまた一つ迷いが。先週、同じクラスの生徒が一つ上のDALF C1に合格したというのを聞いてしまったのだ。ちなみに、多くの人が目標にするDELF B2は仏検準1級に相当すると言われていて、これを取れれば中級修了というイメージ。ただ、仏検よりもかなり難しいと思うから、感覚としては準1級と1級の間、TOEICで言えば700~800点ぐらいかな。でも、以前はそのB2もまだまだ無理だと思っていたけれど、実際に合格している人を見ると失礼ながら想像よりは大したことなさそうな印象だから、これぐらいでも通るんだなと、ちょっと見方が変わった。

そして、さらにC1なんてまだあと2年は勉強しないとだめだろうと思っていたのが、自分とそれほど変わらなさそうなレベルの人が取ったと聞いてそんなに遠いものじゃなかったんだと分かり、じゃあもしかしたら受かるかも?と考えてしまったのだ。B2に合格するためにも一定の水準が求められるわけだし、必ず受かる自信なんてもちろんないのだけど、それでも正直、同じクラスの多くの生徒は自分よりもまだだいぶ文法や単語があやふやだから、彼女たちがB2に挑戦するのなら、私がC1を試してみても同じことかもしれない……?

DELFもDALFも、これからも必要になることはないだろうけど、せっかくだから受けておこうかな?どうせなら実力試しでC1にしようか?でも、やっぱり落ちたらショックだからB2にしておこうか?いやいや、半額なのだからいっそのこと両方受けようか?とはいえ、いらないものにお金と時間を使うのはもったいないし面倒くさい、どっちも受けなくていいかも。今年はまだまだ決めなければいけない重要なことがたくさんあるのだけど、目下のところは2番目の決断に向けて、またも頭を悩ませ中。

記事のタイトルまたは日付をクリックすると、コメントしていただけます。