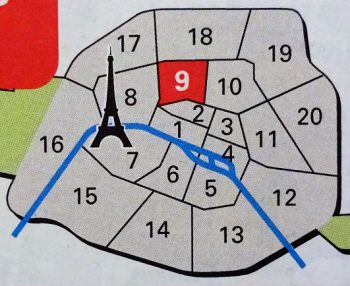

1月に入ってもほぼ毎日雨が続いてうんざりしていたら、やっぱり記録的な降水量のようで、パリ近郊のあちこちで洪水発生。日本のニュースでもやっていたと思うけれど、セーヌ川も増水して、近くを通る電車が数週間運行停止する事態になっている。

いずれも1月26~29日のニュース番組より

ぜんぜん青空を見ていないし、太陽に当たっていない。ただ気温は高めで、1月はずっと10度以上あったから、そんなに寒さを感じずにすんだ。晴れて寒いのと、雨で暖かいのとどちらがいいかと考えたら、寒がりにはやっぱり少しでも気温が高い方がましだから、まあしばらくは灰色の空ばかりでも我慢しなければ。それにしても、こちらは夏と冬の日没時間の差が大きく、冬至から約1カ月でもうだいぶ日が長くなった。最近は天気や気候で日本との違いを体感している。

さて、少人数制の学校に通い始めて早くも4カ月。にもかかわらず、フランス語での会話力が進歩した実感はまったくない。今年に入ってから若い先生に変わり、この人の授業もすごく楽しくて悪くないのだけど、やっぱり年末まで担当だった先生に比べると経験や工夫は少ない。相変わらず、すでに自分で何度もやった文法の授業もあるし、内容もほぼ型通りだし、何より間違って話しているのをあまり直してくれない。これは本当に、なんでなんだろうと思うのだ。

この学校はいつも南米を含む欧米の生徒が大多数なのだけど、年が明けて最初のクラスは特に、日本人がイメージする典型的なアメリカ人やヨーロッパ人、ブラジル人が一緒で、彼らのしゃべりのパワーに圧倒された。例によってみんな文法はあまり知らないものの、正しいかどうかなんて気にしていないし、ある程度しゃべれる人たちばかりだから、言葉に詰まって議論がストップするということがない。こういう展開になると、まだまだゆっくりとしかしゃべれない上に元々口数の少ない生徒は、もう黙っているしかなくなってしまう。

ただ前の先生だと、みんながしゃべった後に一人ずつ細かく間違いを訂正していったから、すごくペラペラ話しているように見える人でもそんなに適当なんだと、ある意味安心することができたし、ゆっくりでも正確に自信を持って話すことができた。でも、話したい人たちが好きなように好きなだけ話してしまう状況だと、議論が白熱する中でとにかく何か言わなければと焦ってしまい文法なんて考える余裕がなくなるし、そもそも控え目な人間には言葉以前のしんどさがある。そして、ペラペラとしゃべっている人たちにとっても、間違いに気づかないまま過ぎてしまうことは決していいとは思わないのだ。よく、文法なんて気にしなくていいからとにかくしゃべることが大事と言われるけれど、それも必要だと思う一方で、個人的にはそれでもやっぱり正しく話したいと思うから、いちいち全部指摘してほしい。前の先生は、間違いだらけでもフランス人には通じるけれど、それだと正直、聞いている方は疲れるから、きれいに話せるようにならなければという信念を持っていた。

そして言葉の問題とは別に、社会的な共通認識の違いも大きい。このときのクラスはみんなしゃべりが達者なのに加え、なぜかたまたま国連や政府の機関で働いている人が集まっていたので、毎日自然に政治や社会情勢についての話題になったのだけど、移民政策の議論になったときにはさすがについていくのが大変だった。もちろん、それなりの問題意識は持っているとはいえ、やっぱり日常的に移民が押し寄せている欧米に比べると切迫感も深刻度も大きく違うから、細かい政策の話になるとその内容さえ知らない、ということが多かった。フランスで欧米人が集まるのだからどうしても欧米寄りの話題になりがちで、こういうときには会話のレベルに加えて自分の知識不足にも引け目を感じるのだけど、逆に地震や北朝鮮の話題になったとき、日本人と欧米人が同じ認識の下で話せるかというと、それも難しいと思うのだ。そもそも、先生でさえ「安倍」という名前を知らないことも多い。言葉以前に、それぞれの生活している環境や考え方が大きく異なるという前提があるから、みんなが平等に話せる機会をつくるための話題選びも難しい。

このクラスは2週間続いてしんどかったのだけど、次の週からはがらっとメンバーが変わり、雰囲気も一変。久々に日本人も私以外に2人いたし、他の生徒たちもたまたまみんなおとなしく、だいぶリラックスできた。日本人はやっぱり大体同じで、自分に関することだったらけっこうすらすらしゃべれるし、当てられたらそれなりに話せるのだけど、議論になるとやっぱり自分からはなかなか積極的に発言できなくて、ほとんどしゃべらずに終わってしまったということになりがち。そういう姿を客観的に見るともったいないなと感じるのだけど、他の人には自分も同じように見えているのだから、私自身も残念な人なのだ。

ただこの点についても、前の先生は韓国で何年か教えた経験があり、アジア人が消極的なのは文化的な側面も大きいということを理解していたから、必ず全員が発言できるよう気を配ってくれていた。こういうやり方には賛否両論あるだろうけれど、典型的な日本人としてはやっぱり安心する。でもこの問題は突き詰めていくと、性格を変えなければいけないということになってくるので、そう簡単に解決できない。結局、今年に入って先生が変わってから、授業でも話す機会がぐんと減ってしまった。

それと未だに克服できないのは、単語や表現がなかなか出てこなくて、言葉を探している時間が多くなってしまうこと。この学校に来てから、これが積極的に発言できない原因の一つでもあるということに気づいたのだけど、やっぱり学校でしか話す機会がないとなかなか乗り越えるのは難しい。2、3人であれば気にせずしゃべれても、6、7人いる中で空白の時間ができてしまうことは無意識に恐いと思っていて、ますます消極的になるからますます話す機会も減るっていう悪循環。でも、自分よりたどたどしく話す人を見ていてイライラすることなんて絶対ないので誰も気にしていないし、そもそも他の生徒がどう思っているかや授業の進行なんて考えなくていいのだけど、これもやっぱり性格の問題になってくるから深刻。

ただ、ペラペラしゃべる欧米人も書くとひどくて、びっくりするぐらい基本的な間違いをしている人がたくさんいる。そして意外にも、彼らはしゃべるときは図々しいぐらい言いたいことを言いまくるのに、書くときは自信がなさそうで、グループワークなんかのときにみんなに見られるのを恥ずかしがっていたりする。やっぱり彼らも自分でできてないということを分かっているから、周りに知られたくないのだ。でもそれってまさに、日本人がうまくしゃべれないのを恥ずかしがって、口数が少なくなるのと同じ。残念なことに授業では、書けないことよりも話せないことの方が目立つので、どうしてもしゃべりが下手な人の方が不利なのだけど、書くことでは明らかに勝っているのだから、本当はもっと自信を持っていいのだ。

相変わらずなかなか進歩が感じられない日々だけど、今週同じクラスだった通訳をしているドイツ人女性の言葉にちょっと安心。彼女はドイツ語以外に5カ国語を話すらしいのだけど、そんな彼女でもフランス語は難しくて思うように上達しないとのこと。たくさんの言語を操る人でも苦戦しているのだから、まあそんなに簡単に習得できないのは仕方ないと前向きにとらえつつ、なんとか少しでも前進できるよう努力しなければ・・・。

記事のタイトルまたは日付をクリックすると、コメントしていただけます。