去年の秋にフランスに来て、それから今年の2月ぐらいまではすごく時間がゆっくり過ぎた。仕事に追われる毎日から、好きな街で好きなことをして過ごす毎日へ。新しい環境での刺激に満ちた生活は想像以上に鮮やかで、一瞬一瞬まで覚えているぐらいだったけれど、それから後はあっという間。春学期から授業が一気に難しくなり、ついていくのに必死だったことに加えて、ここでの生活がだんだん当たり前になり慣れてしまったことも大きい。だからといってつまらないとはまったく感じないのだけど、この1年は日本にいたときと同じぐらい早かったから、自分の順応性の高さをありがたく思うと同時に、ちょっと残念でもある。

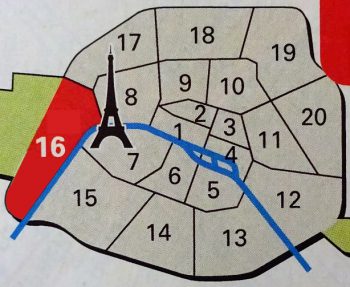

この1年はとにかく、やりたいことばかりをして過ごした。キューバ、スペイン・リスボンへの旅行、パリ歩き(全20区完歩)、無料の第一日曜を利用しての美術館めぐり、そして相変わらずの映画館通い(130本以上鑑賞)と、この自由な時間とパリの街を使い尽くした。特に映画に関しては、学生時代以来となる多くの作品を当時の日本よりもはるかに安く見ることができて、本当に満足している。好きなだけ遊んだ結果、だんだん質素な生活にシフトしていかざるを得なくなってきているのだけど、お金をかけなくてもここにいられるだけで十分幸せだ。

肝心のフランス語はといえば、上達したのかどうかはやっぱり自分ではよく分からない。一つだけ自信を持って言えるのは、語彙が確実に増えた。これは最近、ようやく力を入れ出したことでもあるし、地道に続けていこうと思っている。ただ、もちろん語学というのは単語を覚えただけで習得できるわけではなく、読む・書く・聞く・話すをすべて並行して学ばないといけない。読み・書きは今の学校に変わってから比重が一気に減ったから、前のパリカト(パリ・カトリック学院)に通っていたときより落ちているかも・・・。でもその分、話す機会は増えたので、しゃべることはマシになってきていると信じたい。

何の勉強でもそうだと思うけれど、学校に行っているだけ、授業に出ているだけではあまり効果はなく、復習して理解して、自分の中で消化しなければ身につかない。留学していた期間より、日本で一人で勉強していた期間の方が伸びたという話も聞くし、どの学校でも、家でやっている人とそうでない人の差は客観的に見ても分かるぐらいはっきりと出る。パリカトの1年だけでかなりノートがたまってしまったので、今それを全部見直して必要な部分をまとめ直しているのだけど、最近初めて習ったと思っていたことをそのノートの山の中に発見することがよくあって、よけいに家での勉強の大切さを感じる。もうすでに教わっていたのに、やっぱりパリカト時代は授業についていくだけで大変だったから、吸収できなかったこともたくさんあったのだ。それに比べると今の学校の授業は楽なので、自分で勉強できる時間が増えたことは個人的にはよかったと思っている。

それにしても、どれだけ時間が経っても相変わらず苦手なのが聞き取り。これだけは正直、日本にいたころとほとんど変わっていないんじゃないかと思うぐらい進歩がない。前に、理解することを阻んでいる“壁”があるような気がすると書いたことがあったけれど、その感覚は今も続いていて、どれだけボキャブラリーが増えようが、音に慣れようが、その壁のこちら側でもがいているだけという感じがする。なんとか突き抜けて向こう側にいかないと、何をやろうがどれだけここにいようが変わらないだろうなということが分かるのだ。これは個人的なサイトもいろいろ見て勉強方法を模索しているのだけど、まだまだ大きな課題として向き合い続けなければいけないだろうと思うと憂鬱・・・。

パリは毎日、雨が降ったりやんだりする灰色の空のまま、新しい年を迎えそう。個人的には、クリスマス前から続くイルミネーションにもブティックのディスプレイにもあまり興味がないから、ほぼ映画館に出かけるだけのバカンスだけど、それで満足。来年の課題はいくつかあるけれど、勉強も日々の生活も遊びも、悔いのないように全力でやることが第一。まあこれは、どこにいても誰にとっても同じかな。

記事のタイトルまたは日付をクリックすると、コメントしていただけます。