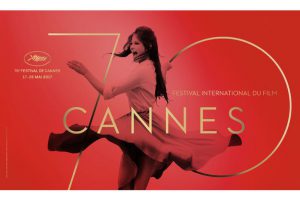

毎年、この時期に南仏カンヌで行われる国際映画祭が終わった。日本ではあまり報道されないけれど、ヴェネチア、ベルリンと並び世界三大映画祭の一つと言われるこのカンヌ映画祭は、フランス人にとってかなり重要なイベント。テレビでは毎日、現地からのリポートがあり、●●監督の作品が上映された、俳優の●●がレッドカーペットに現れた、という話題やインタビューを届けてくれたので、お祭り気分をたっぷり味わうことができた。

映画の授業でもカンヌについて学習。毎年、必ずチェックする映画祭ではあったのだけど、正確には5月の第2水曜から約2週間行われることや、元々はムッソリーニのファシスト政権がヴェネチア映画祭をプロパガンダに利用したことに対抗するため始まったものだということは知らなかった。何度か中止になったこともあったようだけど、今年は70回目の記念の年。ちなみに各映画祭が始まった年を調べてみると、ヴェネチアが一番古く1932年、カンヌは第1回開催が1939年のはずだったけど第二次大戦の影響で1946年、ベルリンが1951年。どれも歴史がある。

カンヌ映画祭にはいろいろな部門があって、一番注目を集めるのは何といっても最高賞パルムドールを競うコンペティション部門。今回は河瀬直美監督の『光』を含む18作品がエントリーしていた。このエントリー作品というのは、製作国以外で上映されていないことが条件なんだそう。だから、基本的に出品作は知らないものばかりなので、賞を取ったと言われてもピンとこないところはある。そしてこのコンペ以外にも、短編部門、ある視点部門、映画祭とは別の組織によって運営される監督週間、批評家週間など、様々な角度から映画を楽しもうとする企画がたくさん用意されている。こっちで見ていた映像には一度も出てこなかったけど、マナー問題で批判されたキムタクが出演している『無限の住人』も、コンペ部門以外での選出。

実は4月に、先生が「カンヌに行く人いる?」とみんなに聞いていたので、行けるのか!?と驚いて少し検討してみたのだけど、結局やめた。というのも、このカンヌ映画祭というのは一般向けのものではなく、映画関係者や招待を受けたジャーナリストが対象で、それが批判されたりもしているのだ。一般人でも、監督週間や批評家週間の上映作品は見ることができるようだし、華やかな雰囲気を楽しむだけでも十分価値はあるかもしれないけれど。今年もカトリーヌ・ドヌーヴ、イザベル・ユペール、ジュリエット・ビノシュ、マリオン・コティヤールなどなど、大女優たちが集結していたから、偶然会えたらラッキーだし。

審査員の顔ぶれも豪華で、国際色豊かな監督や俳優がそろう。今回の審査委員長は日本でもファンの多いペドロ・アルモドバル監督、そしてウィル・スミスが審査員の一人に選ばれたのもなかなかのセンス。今まで授賞式は見る機会がなかったのだけど、生中継ではなかったもののさすがにテレビでやっていたので、初めてその様子を知ることができた。セレモニーそのものはアカデミー賞なんかと変わらないけど、会場も大きいし何ともきらびやかな雰囲気。プレゼンターはモニカ・ベルッチ。

この審査員は毎年変わり、ヴェネチア、ベルリンも同様なのに、なぜか賞を取る作品には開催国ごとに特徴があって、カンヌの受賞作品はやっぱりフランスっぽい気がする。出品作にも傾向があり、例えば河瀬さんはカンヌの常連だけど、宮崎駿、北野武の両監督作品はヴェネチアやベルリンで人気が高いよう。あくまでも個人的な感想だし、実際に参加したわけでもないからイメージでしかないのだけど。でもまあ日本映画は大体、どの映画祭でも歓迎されている。

ところで、コンペ部門に出品された中に若かりしころのゴダールを描いたらしいフランスの作品があり、映画祭期間中の特集番組で取り上げられていた。今はスイスに住んでいるというゴダールに、リポーターが押しかけてインタビュー。もう呂律があまり回らなくなっていて、すっかりおじいちゃんになっているけど、相変わらず人を食ったような態度で二言、三言話して立ち去る姿は、ぜんぜんイメージと変わらない。そしてもう一つ驚いたのは、アンナ・カリーナ!彼女に関してはゴダール作品以降の姿がまったく見えず、情報もまるでなかったのだけど、なんとテレビカメラの前で、映画館で『気狂いピエロ』を見ていた!しかも、おそらく場所は映画館めぐり③のル・デスペラード。彼女も同じく年を取り、声もしわがれていたけれど、目の辺りは確かにあのアンナ・カリーナだし、可憐な印象はそのままだ。びっくりすると同時に、感激してしまった。こんな形で再会できるとは!

さて、パリでは映画祭が終わった直後の今週、「CANNES À PARIS」と題して出品作の一部が公開される。知る限りでは3日間だけで、また何カ月か先に本公開になるみたい。ただこれは、予約しないと見られないほど人気らしいから、今回はたぶん行かないけれど。日本だとほとんどの作品は受賞の1年後ぐらいにしか公開されないし、そもそもカンヌで評価されたといってもそれほど人が入るわけじゃない。確かにちょっと難しいものも多く、私も河瀬監督の作品は1本しか見ていない。でも、世界の映画関係者たちが集まって映画を楽しむ文化、そしてそれを一般の人たちが共有する文化って、やっぱり素敵だなと思う。いつか5月のカンヌに行こう。