相変わらず、コートがいるぐらいの寒さが続いているパリ。8月のパリは観光客の方が多いと言われるぐらい、中心部はどの通りも外国人であふれているのだけど、こんな天気ばかりだと本当に気の毒だ。でもこれだけ青空が少ないことを考えると、フランス人が太陽を恋しく思う気持ちも分かる気がする。

さて、8月の夏期講習は3分の1がすでに終了。先月よりアメリカ人は減って、今は逆に韓国人が多い。20人弱いるクラスのメンバーのうち、5、6人ぐらいが韓国出身。ただ、年齢層はまたもバラバラで、やっぱり夏は長期休暇を利用する人が多いのか社会人が目立つ。イラクでフランス語を教えている先生とか、国連の職員とか、本当に様々。うれしかったのは、このパリカト(パリ・カトリック学院)に通い始めて最初の秋学期のクラスで一緒だった台湾の生徒がいたこと。彼女とは年齢も状況も価値観も似ていて、秋学期が終わった後も学校で顔を合わせれば話をするぐらいの仲だったから、また同じクラスで学べるのは楽しい。彼女は1年ちょっと前にこちらに来て一からフランス語を勉強し始めたということなので、それでもう自分と同じレベルと考えると複雑ではあるのだけど・・・。

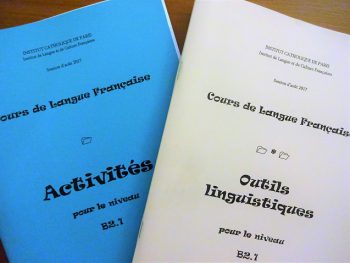

ただ、今ちょっとやる気をなくしている。B2-1のレベルに上がったわけなのだけど、難しすぎるのだ。授業にはついていけるし、先生の言っていることも分かる。でも内容はハード。B1までとは明らかに難易度が違う。もう文法自体を習うことはほとんどなく、知っていることを前提にフランス語で読んで、あるいは聞いて理解し、それについてフランス語で考え、フランス語で自分の意見を表現するという、言ってみれば中学や高校の国語のような授業。テーマも様々で、文化的なことや社会的なこと、自分の内面についてなど、普段あまり深く考えないようなものも多いから、なかなか簡単にはいかない。でもこうなってくると、少し違和感が出てくる。まだ日常会話さえ満足にできないのに、こんな高度な内容をやってもなあ・・・という気がするのだ。まずはフランス語で問われていること自体を理解するのが大変だし、言葉の問題というよりは、テーマに対する知識や思考の問題になってくる。

先週末、さっそく1回目のテストがあったのだけど、まあ散々だった。聞き取り1問、読解1問、作文、会話のすべてで3時間だったのだけど、下のクラスにいたときは1時間以上余っていたのが、制限時間いっぱい使ってもまったく足りない。

苦手の聞き取りはいつも通りとはいえ、もう選択問題はなく、自分で解答を書かなければいけないものばかりだったから、ほとんど白紙。得意のはずの作文もぜんぜん点数がもらえず、赤字がいっぱい。作文の課題は普段から多いのだけど、文法が正しくてもそれは当然のこととして評価はされず、もっとこういう言い方をした方がそれらしいとか、この単語を使った方が文脈に合う、といったことが指摘される。でもそんなの、分かるわけないのだ。日本語の多様な表現を読むことで獲得してきたのと同じように、フランス語の“書き言葉”もたくさん読んで自分で身につけていくしかない。前に一度、「私の考えを以下に述べます」というつもりで書いた文章が、「役所の文書で使われる表現」と指摘されたことがあった。確かに、フランス語で手続き関係の書類を読むことが多いから覚えていたのだけど、そのニュアンスというのはぜんぜん分からないし、そもそもたくさん読めば感覚として養われるのかどうかも分からない。

ショックだったのは読解で、なんと20点中6.5点。それでも、先生がサービスで加点してくれていたから、本来は5点ぐらい。さすがに、周りのみんなと比べても低かった。自分では読み書きはマシだと思っていたけれど、大きな勘違い。前から薄々気づいていたように、表面的にしか内容がつかめていない上に、一度読むだけでは理解できないから時間がかかってしまう。これは何か、特別な対策が必要なレベル。

残る会話は、1分30秒程度でテーマに対して自分の考えを述べるというもの。テーマは元々アナウンスされていて、「自分の国とフランスの文化の違いについて」。スーパーでレジに列ができているのにレジ係と客がしゃべり続けているとか、電車を待つのに列をつくらないとか、役所の書類仕事が遅すぎるとか、日本と比べてびっくりするようなことはいろいろあるけれど、そういうのは他の人もすぐに思いつくだろうから、選んだのは映画館での体験。このブログでも度々書いているように、昔ながらの映画館はチケットを好きなときに買えないし、それまでは外で待たなければいけない。この辺のことを少し膨らませて話したら、結果は上々。もちろん文法の間違いはあっただろうけど、他が悲惨だった割には平均点がよかったから、きっとこの会話でかなり点数を上げてくれたんだと思う。

というのも、今月の先生はどうも映画の先生のようで、案の定、食いつきもよかったのだ。夏期講習中は映画やモードなどの選択授業はないのだけど、普段は上級クラスの映画の授業をこの先生が担当しているんだと思う。これまでに受けた2つの講座の2人の先生の他に、まだ映画専門の人がいる。あくまでもフランス語がメインの語学学校で、専門性の高い人材をこれだけ揃えているとは、さすがパリカト。質が高いと言われるだけのことはある。ただ、この会話を1人ずつ、テスト中に同じ教室でやっていたので、その声(というか音)が気になって読解に集中できなかった。このことも、悲劇的な結果の理由の一つだろう・・・きっと。

授業ではこれまでのように、1人ずつ読まされたり、頻繁に質問が飛んでくることもなくて、先生がずーっとしゃべっている。この人もかなりのベテランで、すごくエレガントに静かに話すのだけど、知識が豊富でなかなか言葉が途切れない。これはこれでまた、フランス女性の一つのイメージ。でも、あまりにも聞いているだけの時間が長いから、気づいたらぼーっとしてしまっている。それと、宿題がものすごく多い。授業でやらない分、宿題では文法の問題がよく出るのだけど、空欄になっている部分を埋めるだけでなく、全文書いて提出しなければいけないから、かなり時間がかかる。そしてその問題文がまた難しい。内容を理解できなくても、機械的に活用させたり代名詞を当てはめていくことはできるのだけど、それをやっても結局意味がないし。あまりにも大変なので、もう自分で大丈夫かなと思うものはやらないことにした。でも、先生も毎日全員の分を採点して次の日には必ず返してくれるから、けっこうな仕事量のはず。

そういえば、先週の授業の聞き取りで、日本の語学教育についての話が出てきたのは笑えた。フランス人の先生が、日本の大学でフランス語の授業をしたときの経験を語っていたのだけど、2時間の授業で生徒たちはまったく発言も質問もせずすごく居心地が悪かった、日本の語学教育は話すことを重視せず“翻訳”ばかりをやっている、という内容に、思わず苦笑い。こんなインターナショナルな場で授業の題材になってしまうぐらい、日本の教育って特殊なのだ。それに慣れた状態で勉強している結果がこれだから、少なくとも実用的な学習方法でないことは実証済み。ただまあ、今の問題はそれとは関係ない。壁の高さをあらためて実感するとともに、何かちぐはぐな感じがしていて、何をやったらいいのかまた分からなくなってきた。この講習ももうしんどいのだけど、終わるまではなんとか気力を保とう。