夏期講習の間だけとはいえ、月曜から金曜まで毎朝9時に学校へ行かなければいけないというのはけっこうキツイ。働いていたときと同じだ。これまでは大体10時スタートで、丸一日授業があったり、昼からだけの日があったりとバラバラだったのだけど、朝早く起きなくていい日があるというのは楽だった。今は午前中で授業が終わっても、帰ってお昼ごはんを食べるとどうしても眠くなってしまい、宿題と復習をするのは結局、夜になる。これでは時間がもったいないし効率も悪いので、勉強する場所を探すことにした。学校にも休憩室はあるのだけど、基本的に食事するための場所だから、ノートを広げるのには向いていない。

自習できるスペースといえば、なんといっても図書館。パリは図書館の数が多くて、1つの区に最低1つはあるそう。でもせっかくなら、気持ちよく勉強できる場所がいい。幸い、学校からは5区の学生街カルチエ・ラタンが近く、この辺りには図書館も多いとのこと。早速、よさそうなところを見つけた。サント・ジュヌヴィエーブ図書館。

偉人たちの墓所であるパンテオンのすぐ脇にあり、1851年竣工という古い歴史を持つ図書館。まずここに行ってみたのは、学校から近いことに加えて登録が無料だったから。パリには、ここと同じように歴史ある図書館がいくつかあるのだけど、登録料が必要な場合もあるから、そういうところはできれば避けたい。このサント・ジュヌヴィエーブ図書館は手続きも簡単で、事前にホームページからネット上で必要事項を記入しておくと、受付ですぐにカードを発行してくれた。

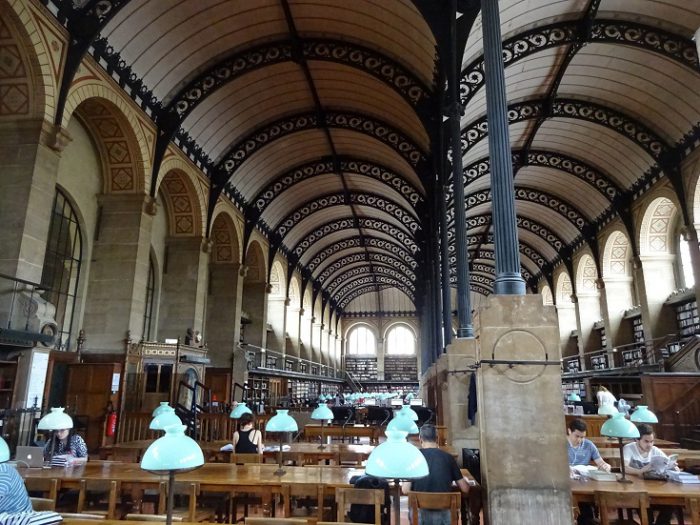

建物の中はイメージ通り、厳粛な空気が流れている。まずは重厚な階段を上がって図書室へ。

ドアを開けて中へ入ると・・・わー素敵!

開放感いっぱいの高い天井、花をモチーフにしたエレガントな装飾、ずらりと並ぶ分厚い本、ノスタルジックな木の机とイス。まさに映画に出てきそうな、雰囲気たっぷりの空間!事前に写真はネットで見ていたのだけど、実際に目にすると、この建物に流れてきた長い時間が迫ってくるよう。数えきれないほどの人たちが、ここで知性を磨いてきたのだ。

室内は飲食禁止、私語も厳禁。だからものすごく静かで集中できる。出入り口には改札機のようなバーがあり、部屋に入るとき・出るときのいずれもカードをかざしてロックを解除しなくてはいけない仕組み。離席に関しても厳しくて、トイレ休憩は20分以内、食事休憩は1日1回1時間以内と決められている。すべてカードで管理されているから、ごまかしもきかない。今は夏休み期間ということもあって利用者もそれほど多くないのだけど、普段はもっとたくさんの学生たちで席が埋まっているだろうから“取り置き”は許されないのだ。日本ではだいぶ前、勉強する学生たちが席を占領して本来の図書館利用者が座れないことが問題になり、図書館での自習は基本的に禁止となった記憶があるのだけど、今はどうなんだろうか。

まだ登録したばかりで数回しか行っていないのだけど、ここに寄ると時間がすごく有効に使える。帰ってお昼ごはんを家で食べたらその分お金はかからないけれど、どっちを取るべきかは迷うところ。ただ、ここも7月下旬から8月中旬まで夏休み。さすがはバカンスの国で、どこも休みの期間が長い。他に開いている図書館もあるし、いろいろ見てみたい思いはあるのだけど、わざわざ遠い場所まで足を延ばすのはやっぱり面倒。最初に入ったところが気に入ったのはよかったものの、来月は困るなあ。でも、行きつけのパン屋も8月はずっと閉まっているので、しばらくお昼は家に帰って食べることにしようかな。

記事のタイトルまたは日付をクリックすると、コメントしていただけます。